沢村賞の新基準?クオリティスタートとは何か

2014年の沢村賞が発表され、オリックスの金子千尋が初の栄誉に輝きました。昨年も沢村賞の有力候補として名前の挙がった金子でしたが、空前のシーズン24連勝を飾った楽天の田中将大の前に残念ながら落選。本人も「先発をやっている以上は目指していた賞だった」と、念願かなっての受賞に喜びのコメントを添えています。

今年の選考委員会では堀内恒夫委員長から注目の発言が飛び出しました。曰く、現代野球の完投数減少に言及して「クオリティスタートで考えてもいいんじゃないか」と、沢村賞選考の新基準の私案を報道陣に披露したのです。沢村賞選考の基準のひとつである完投数のラインは10。分業制が確立された現在の野球では達成の難しい記録となっていました。

堀内委員長の挙げた「クオリティスタート」とは、果たしてどんな指標なのでしょうか。

先発として“最低限の責任”

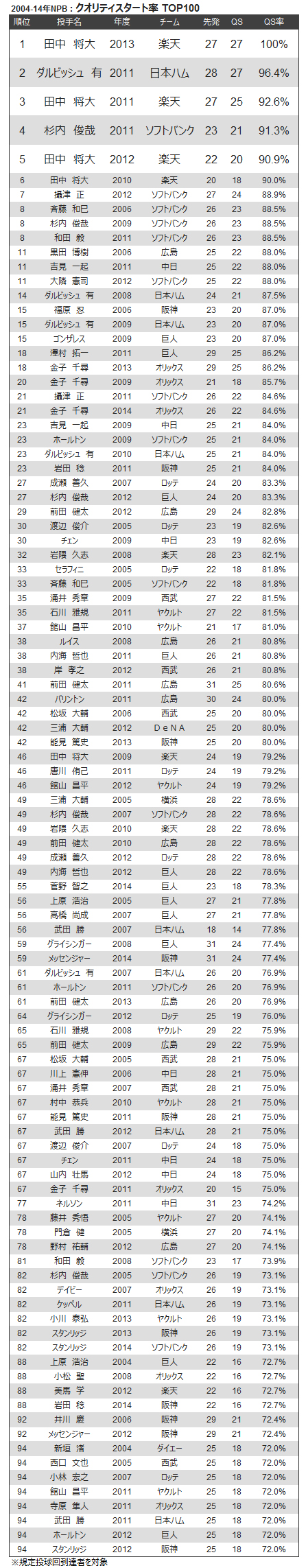

クオリティスタートの達成基準は「先発投手が6回以上を投げ、3以下の自責点」。これを先発が“最低限の責任を果たした”とみなすラインとして定義しています。先発試合数で割ったクオリティスタート率(QS%)という形で評価するのが一般的で、「試合を壊さずにゲームメークした割合」を表します。アメリカのとあるスポーツライターが提唱し、当地ではもちろん、日本のスポーツメディアの間でも知名度の高まりつつある指標です。

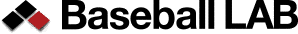

このクオリティスタート、どれくらいの頻度で記録されるものなのでしょうか。2004年からのNPBの記録をたどると、クオリティスタート率は大体50%前後の水準にあることが見てとれます。今季のセ・リーグでは53%、パ・リーグでは49%です。反発係数の低い統一球が導入された2011、12年は60%ほどの数字に達していて、環境に左右されやすい側面もあります。“クオリティ”スタートでありながら、この期間は多くの投手が達成できるラインとなってしまっていました。年度間の比較は慎重に行うべき指標であることが分かります。

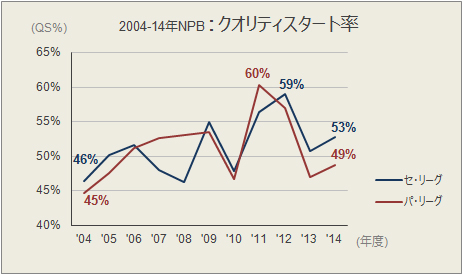

クオリティスタートを構成する要素は「投球回」と「自責点」のふたつ。どちらが欠けても達成できませんが、やはり重要度からいえば投球回が勝ります。先発として長いイニングを投げるのは相応に難易度が高く、終盤までマウンドを守っている先発投手は「大量失点を喫していないからマウンドを下ろされていない」とも考えられます。データを見ても年度間の波は比較的小さく、統一球時代でも先発投手の投球回が極端に伸びることはありませんでした。ここ10年の先発投手が6回以上投げる確率は、だいたい60%前後で推移しています。

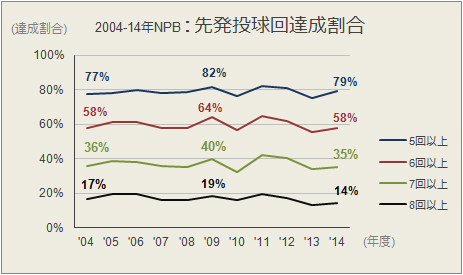

一方で「3自責点以下」という条件は、6回のハードルをクリアすれば高い確率で達成できるようです。2014年の6回以上を投げた先発投手の自責点を見ると、88%もの投手が3点以下に抑えていました。2点以下の条件でも70%の投手が満たしているように、逆説的ながら「長いイニングを投げること」自体が先発投手としてのクオリティを証明する可能性を示唆しています。

選考基準としてのクオリティスタート

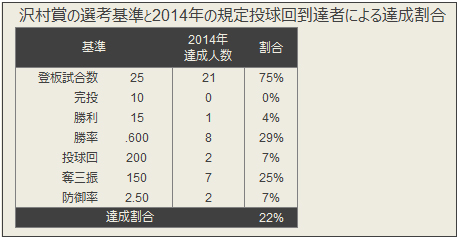

さて、沢村賞の選考基準にクオリティスタートを加えるとしたら、現実的にどれくらいのライン(%)を引くべきなのでしょうか。他の選考基準の兼ね合いを見ながら、基準となる数字を考えてみます。既存の7つの基準のうち、2014年に規定投球回到達者のなかで達成者がゼロだったのは完投数(10以上)。反対に最も到達が容易なラインは登板試合数(25試合以上)で、75%の投手がクリアしました。基準としては勝率(.600以上)や奪三振(200個以上)の20%後半くらいが、適当であるように見えます。達成が難しくなってしまった完投数などに代わって対象者の幅を広げることを考えるのであれば、30%以上のもっと高い達成割合の基準を設けても構わないかもしれません。

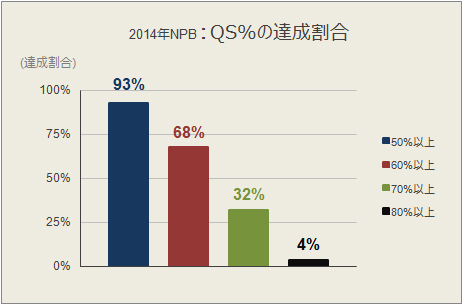

2014年の規定投球回到達者の内、総数に占める割合が30%前後に近いのはQS%/70%以上のラインでした。ボールの影響などでQS%の平均値が上下動する可能性を加味すれば、QS%/65~75%くらいが、沢村賞の基準として適当であるとみなせそうです。ちなみに、2014年沢村賞の金子は両リーグトップの84.6%を記録していました。

クオリティスタートの真の価値は、一定の妥当性と分かりやすさの両立にあるといえるかもしれません。他のセイバーメトリクスの指標と違って明確な数字の裏付けから誕生した指標ではありませんが、時間を掛けながらも野球ファンの間で普及しつつあるのはこうした点が受け入れられたからだと考えられます。果たして本当にクオリティスタートが沢村賞の新たな基準として採用されるかどうかは分かりませんが、このような“新しい”指標が議論の場に挙げられること自体が、変わりつつある日本球界を象徴しているのかもしれません。