「163キロ」に垣間見える最高球速の盲点

7月も半ばを過ぎ、今年も全国高校野球選手権の地方大会が盛り上がりを見せている。各地で球児たちが聖地への切符を懸けて熱戦を繰り広げているが、中でも最大の注目株は佐々木朗希(大船渡)だろう。花巻東時代の大谷翔平(現エンゼルス)を上回る163キロを記録してからというもの、高校野球のニュースはほぼ佐々木一色といっても過言ではないヒートアップぶりだ。佐々木の他には、奥川恭伸(星稜)、西純矢(創志学園)の両右腕の評価が高く、左腕の及川雅貴(横浜)を加えた4人を今年の「高校BIG4」とするメディアも多い。大阪桐蔭の根尾昂(現中日)と藤原恭大(現ロッテ)、報徳学園の小園海斗(現広島)らが目玉だった昨年とは打って変わり、今年のドラフトの主役は投手になりそうだ。

彼らのようなドラフト候補がメディアに取り上げられる際、さまざまな評価項目の中でまず例外なく言及されるのが「最高球速」である。これは、単に球速が重要視されていることもあるが、「最速○キロ」と数値で示せばその度合いが一目瞭然で、「“キレのある”スライダー」や「“抜群の”コントロール」のような曖昧な表現をする必要がないことも理由のひとつだろう。トラッキングシステムの普及が進めば数値化できる項目も増えるが、例えばボールの変化量やリリースの位置は数値の大小がそのまま優劣ではないため、結局は直感的に理解しやすい最高球速が重宝されるようにも思える。今回は、高校時代とプロ入り後のデータを比較しながら、この最高球速について掘り下げていきたい。

20代前半は球速の伸び盛り

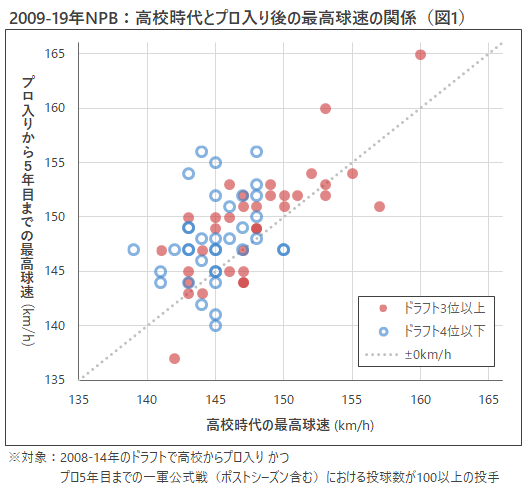

図1は、分離ドラフトが廃止された2008年から14年のドラフトで指名された高校生を対象とした、高校時代とプロ入り後の最高球速の関係を示している。プロ入り後のデータは5年目までを区切りとし、ポストシーズンを含む一軍公式戦で計測された最高球速を用いた。オールスターや二軍戦などのデータは考慮していない点、5年間で登板機会に恵まれなかった投手は除外している点には留意されたい。

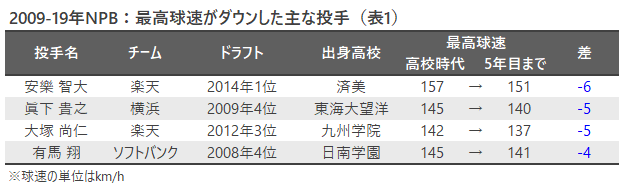

図中の点線はプロ入り後の最高球速が高校時代から変わらなかった場合の座標を結んでいる。つまり、点線より左上にあるのがプロ入り後に最高球速がアップした投手、右下がダウンしてしまった投手だ。これを見ると、大半の点は左上のエリアにプロットされていて、多くの投手がプロ入り後に高校時代の最高球速を更新したことが分かる。安樂智大(現楽天)や眞下貴之(元DeNA)など、故障やフォーム改造をきっかけに球速が落ちてしまった例もあるが(表1)、一般的には20代前半が球速の伸び盛りであることが、この図からも確認できる。

図1はドラフト順位を3位以上と4位以下に分類してプロットしたが、高校時代に最速151キロ以上を記録した投手は、全員が上位で指名されている。やはり球の速さはそれだけ重要視されていて、そこに強みを持つ投手は評価を上げやすいのだろう。

一方、プロ入り後の最高球速を見ると、155キロ前後を記録した下位指名の投手が目立つ。特に、千賀滉大(現ソフトバンク)と国吉佑樹(現DeNA)はともに育成ドラフトで入団し、高校時代から10キロ以上のスピードアップに成功(表2)。今季、両者ともに161キロをたたき出したのは、記憶に新しいところだ。他にも、中崎翔太(現広島)や石川直也(現日本ハム)らが大きく球速を伸ばしており、高校時代の最高球速が平凡でも、プロ入り後に球界屈指の剛腕へと飛躍するケースは、決して少なくないことが分かる。

――この記事の続きは「BASEBALL GATE」でご覧ください。