「左打者へのインハイ」は減少傾向にある

「左投手vs左打者、右投手vs右打者、左投手vs右打者、右投手vs左打者」の違いとは?

外角への直球系と外角低めの曲がる系で約5割 ~左投手vs左打者~

まずは「左投手vs左打者」の投球割合から見てみましょう。

投球を【「3つの球種タイプ」×「3つのコース」×「3つの高低」=27】に分類し、それぞれの投球割合を算出。ランキングで並べたのが上の図になります。27パターンのうち上位4パターンが外角への投球になっており、5位に内角高め(インハイ)への直球系となっています。

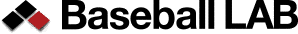

もちろん投手自身の持ち球や相手打者のタイプ、得点状況などによっても配球は変わるのですが、平均的には「外角への直球系が中心で、カウント球にも決め球にもなるアウトローの曲がる系を生かすために、時折インハイへ速球を織り交ぜる」というような攻め方が想像できます。

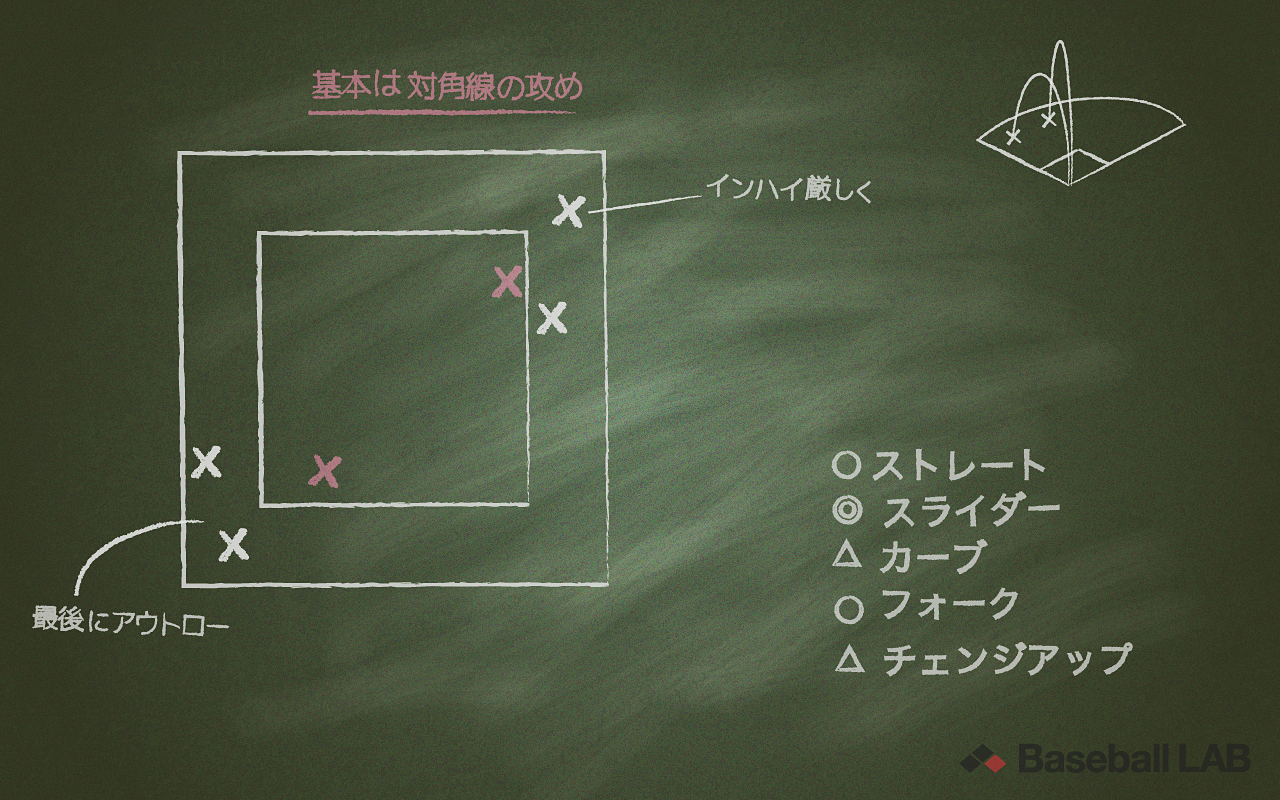

外角を中心に、内角の直球系を織り交ぜる ~右投手vs右打者~

次に「右投手vs右打者」の投球割合を見てみましょう。1位が外角低めの曲がる系、2位が外角低めの直球系など、トップ5は「左投手vs左打者」とほぼ同じようなランナップになりました。

つまり「左投手vs左投手」「右投手vs右投手」という、打者にとって曲がる系の球が外に逃げていくような体感となる2つのシチュエーションでは、いずれも外角での直球系、曲がる系のコンビネーションを軸に、インハイの直球系で目先を変えるというパターンが多いということでしょう。

ただ「右投手vs右投手」では高め、真ん中、低めともにやや内角への直球系が多いのは特徴で、「左投手vs左投手」と比べると、いわゆるストライクゾーンの対角線を使う配球も見られています。

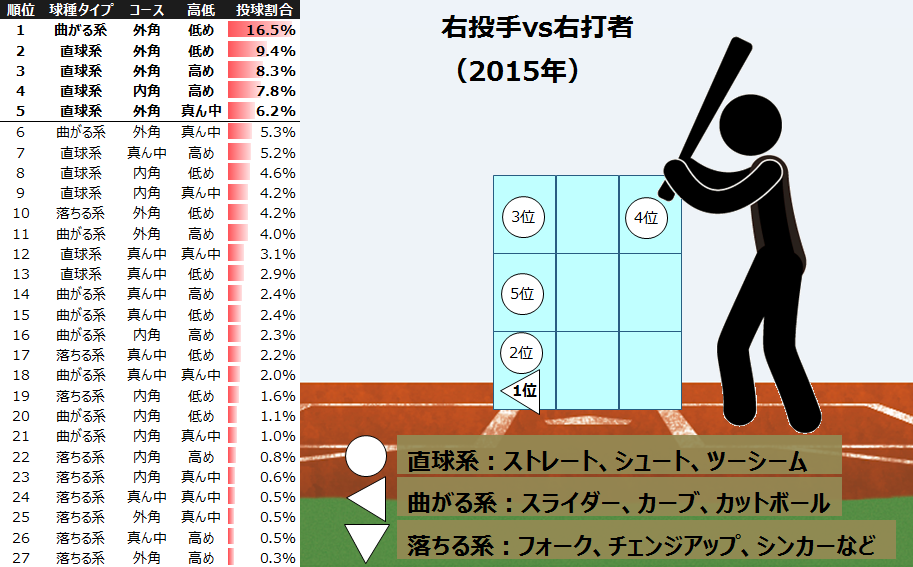

内角低めの曲がる系と「クロスファイア」が特徴 ~左投手vs右打者~

曲がる系が打者に向かって変化する(ような体感となる)「左投手vs右打者」では、今までの2つのシチュエーションとは傾向が異なります。1位は外角の高めへの直球系ですが、2位が内角低めの曲がる系、3位は同じく内角低めへの直球系(いわゆるクロスファイア)であり、内角膝元への投球が目立ちます。

ただ、1位の「外角高めの直球系」でも10.4%であり、「左投手vs左打者」「右投手vs右打者」における外角低めへの曲がる系ほど「鉄板」といえる選択肢はないようです。

トップ3を外角への直球系が占める ~右投手vs左打者~

同じく曲がる系が打者に向かって変化する(ような体感となる)「右投手vs左打者」では、「左投手vs右打者」とは異なる傾向がみられます。シュート系の球を投じる投手が増えている影響もあるのか、1位~4位までを外角への球が占めています。

内角低め、高めの直球系は5位、6位で、合計しても10%に届きません。「左投手vs右打者」では内角低め、高めの直球系が合わせて約15%ですから、5%ほどの差があることになります。

10年前は内角高めの直球系が3番目に多かった ~右投手vs左打者~

「右投手vs左打者」をもう少し掘り下げてみましょう。

2005年のデータをみると、インハイの直球系が3位となっていることが分かります。トップ5のそのほかの順位は変わっていないので、2015年と比べて3位だけが外角真ん中の高さの直球系からインハイの直球系に変わっているということになります。

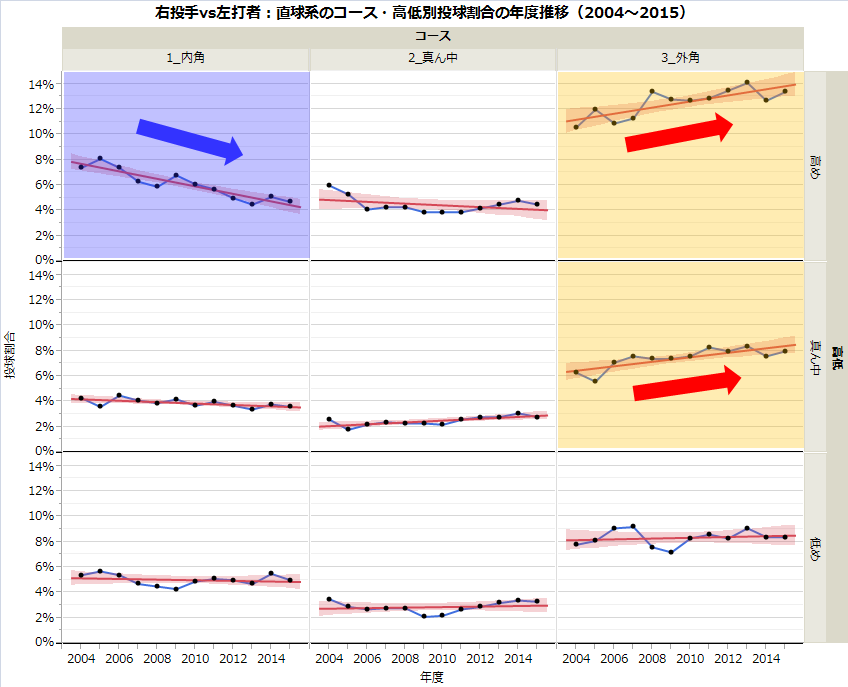

インハイは減少傾向、アウトハイは増加傾向 ~右投手vs左打者~

上の図は横軸が年度、縦軸が投球割合を表しており、「右投手vs左打者」のコース、高さ別の直球系の投球割合の推移を示したものです。インハイの直球系は減少トレンドな一方、外角高め、外角真ん中の高さの直球系は増加傾向にあることが分かります。

つまり、先ほどの2005年と2015年の比較は決してその年特有の傾向ではなく、左打者のインハイに直球系を投げる(投げられる)投手が減ってきているということを示しています。

ちなみに、「右投手vs左打者」全投球に占める直球系の投球割合は2005年が53.1%、2015年が53.6%とさほど変わりません。年度ごとの推移を見ても、期間全体としては横ばい傾向となっています。少なくとも「インハイの直球系が減った原因は直球系が減ったため」ではなさそうです。また、曲がる系で同様のデータを見ても内角の割合は減っており、全体の傾向としては「インハイの直球系が減ったのは内角をえぐるカットボール、高速スライダーが急増したため」というわけでもなさそうです。

ただ、曲がる系にはカーブ、スライダーも含まれていますし、カットボールだけ抽出したとしても巨人・高木勇人のような大きく曲がるタイプ、阪神・藤浪晋太郎のような大きく曲がり、かつ140キロ前後の球速が出るタイプ、広島・黒田博樹のようないわゆるカットファストのタイプなどがあるので、厳密には個々に分析する必要があります。

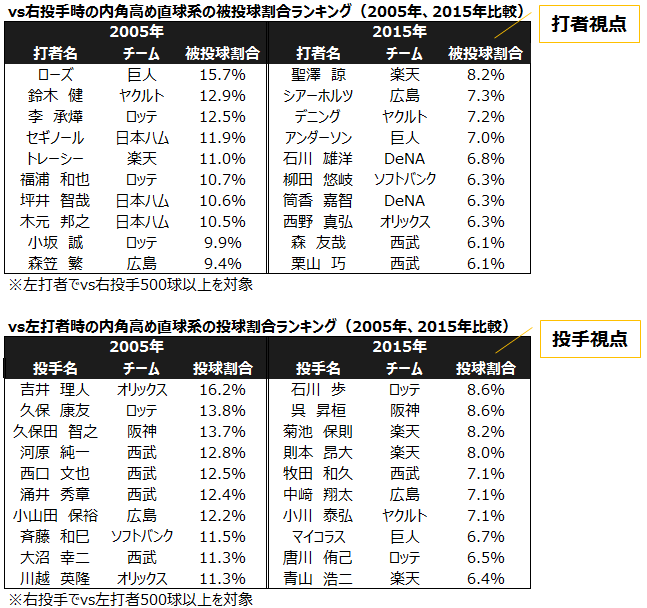

2015年のトップは2005年のトップ10にも入らない ~右投手vs左打者~

上の表は「右投手vs左打者」のシチュエーションでインハイの直球系を多く投げられた打者、投げた投手のトップ10を2005年、2015年それぞれで示しています。ご覧のように2015年の被投球割合、投球割合トップの選手ですら、2005年だとトップ10に入れないような状況となっています。

打者のラインナップを見ると2005年はローズ、セギノール、李承燁といったスラッガータイプの左の助っ人が多くいる一方、2015年はそこまで実績のある外国人がいません。本塁打王を獲るような左の大砲がいないこともインハイ攻めが少ない要因のひとつかもしれません。

また、詳細な変化量のデータがないので明言はできないのですが、投手は2015年の方が直球系の変化量の大きいタイプが多いように感じます。変化量の小さい垂れるストレート(真っ垂れ)の使い手は、できるだけゴロを打たせるように高めへの投球を減らしているのかもしれません。過去のデータは収集が難しいですが、この辺りは今後トラッキングデータを収集、照合させて検証したいところです。

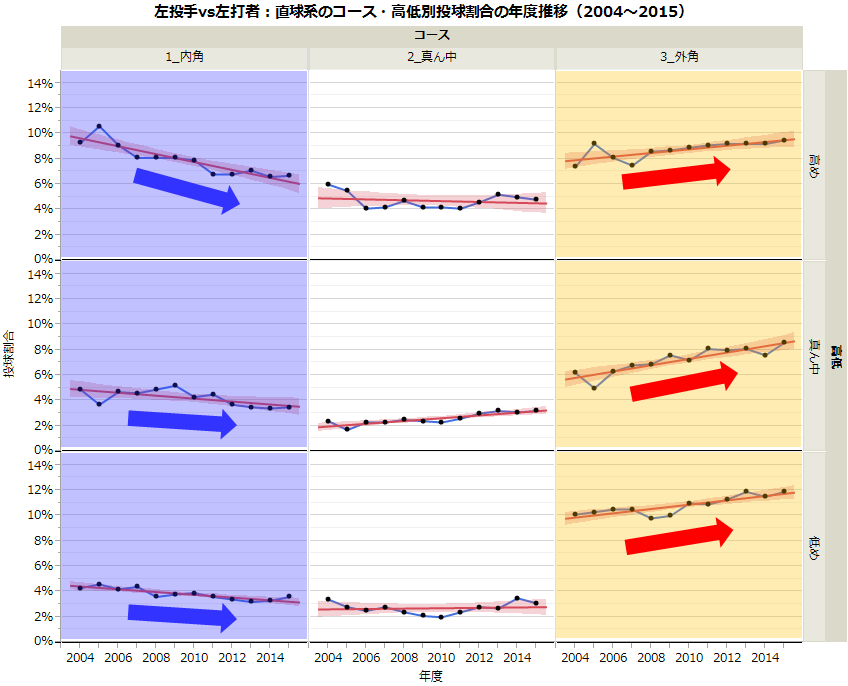

「左投手vs左打者」でもインハイは減少傾向 ~左投手vs左打者~

最後に「左投手vs左打者」の直球系についても、年度別の推移を見てみましょう。2004、2005年はインハイの9~10%程度と外角低めと同程度の多さだったのですが、年を経るごとに内角は減少、外角は増加していることが分かります。また、左投手vs左打者では内角真ん中の高さ、低めも若干の減少傾向にあることが分かります。このように、左打者に対しては左右投手ともにインハイへの直球系を選択する割合が減ってきているのです。

死球のリスクや投げ損ねた時に真ん中の打ちやすいコースに行ってしまうリスクがあるにせよ、インハイの直球系は投げ切れさえすれば決してヒットになりやすいゾーンではありません。これはゾーン別の打率、長打率を見ても明らかで、インハイは外角低めの次に率の低いゾーンとなっています。

なぜインハイへの直球系が減っているのか。「インハイに投げるコントロールのある投手が減った」「死球のリスクを踏まえる配球が増えた」「インハイはここぞという時のためにとっておく配球が増えた」「直球系を動かす投手が増えた」「カットファストを投げる投手が出てきた」「左の大砲が減った」など、仮説は多く立てられますが、現状は明確な回答を出せません。

どのような要因かはともかく、打者にとってみると「インハイは捨てる」という意識を徹底した方が狙い球と合致する確率は上がるのかもしれません。もちろん個人差はありますが、先ほどの図を踏まえると多い打者でも10球に1球も投げられません。1試合4打席、15~20球をすべて右投手と当たったとしても、平均的には1球~2球程度しかインハイは来ないということになります。しかも、このゾーンは半分以上が見逃せばボール球です。

逆に投手視点では、左打者のインハイに直球系を投げ切れるという能力の希少性は増しているわけなので、ここを引き出しのひとつとできることはプロで生き残るひとつの武器になるかもしれません。

以上、左右投手別、左右打者別に「球種タイプ、コース、高低」の投球割合の傾向を見てきました。文中でも少し記載していますが、今後は1球毎の結果データに加えて現在のトレンドである投球軌道のトラッキングデータ、打者のスイングに関する動作解析のデータも用いながら、効果的な配球、会得すべきスイングなどの分析にもチャレンジしたいと考えています。

「左打者へのインハイ」は減少傾向にあるということは、選手はがどうすれば良いのか。より現場の選手、コーチの視点を取り入れながら、パフォーマンス改善に役立つ方向への分析を進める必要があると考えています。